开篇:数组操作的常见难题

在编程的世界里,数组就像是一个万能的收纳箱,能够有序地存放各种数据,无论是数字、字符还是复杂的对象,它都能轻松容纳。无论是开发一款热门的手机应用,处理大量的用户数据,还是进行科学计算,模拟复杂的物理现象,数组都扮演着不可或缺的角色。但有时候,我们需要对这个 “收纳箱” 进行清理,移除其中某个特定的元素,这可就没那么简单了。就好比在一个装满各类物品的大箱子里,要精准地找出并拿掉某一件物品,还得保证箱子里其他物品的摆放不受太大影响,这需要一定的技巧和方法。今天,咱们就一起来探讨一下如何巧妙地从数组中移除某个元素。

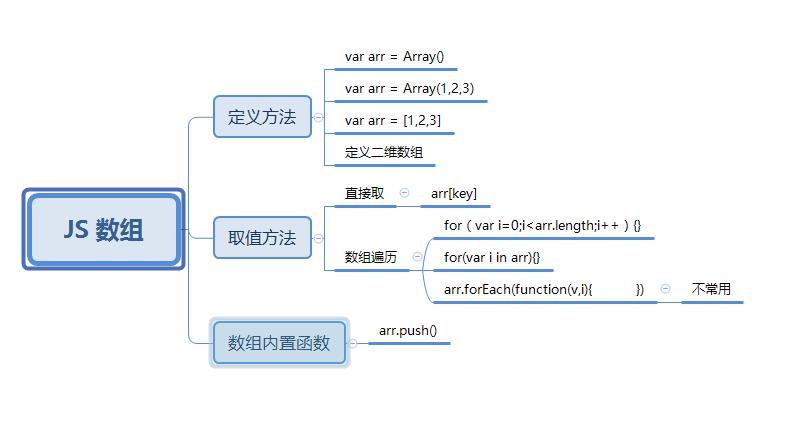

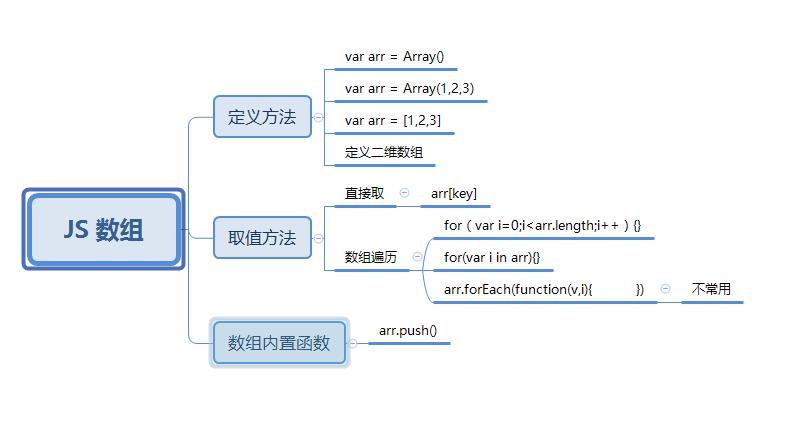

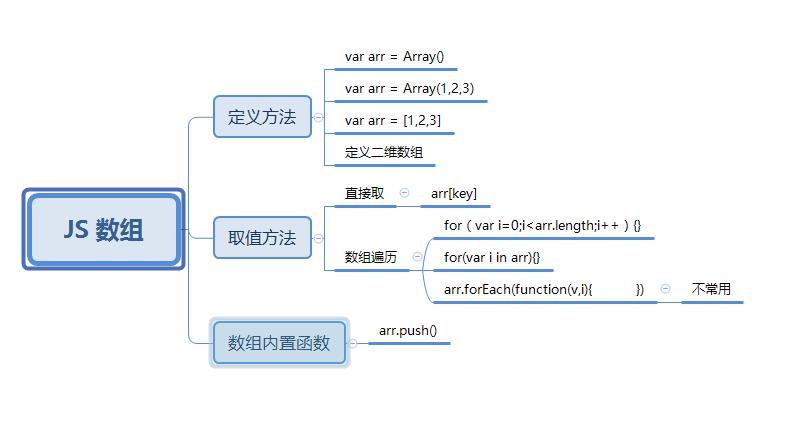

一、数组移除元素的基础认知

在深入探讨如何移除数组元素之前,咱们得先弄清楚数组究竟是什么。简单来说,数组就是一组按照特定顺序排列的数据集合,这些数据可以是整数、小数、字符,甚至是复杂的对象。想象一下,你有一个装满各种水果的篮子,每个水果就好比数组中的一个元素,而篮子就是承载这些元素的数组。数组在编程中的用途极其广泛,它可以用来存储用户列表、商品价格、游戏中的角色属性等等,几乎无处不在。那为什么我们有时候需要移除数组中的元素呢?原因有很多。比如说,在处理用户数据时,有些无效或重复的数据可能混了进来,这时候就得把它们清理出去,以保证数据的准确性;又或者在执行某个算法的过程中,为了满足特定的条件,需要剔除不符合要求的元素。总之,掌握数组元素的移除技巧,能让我们在编程的道路上更加得心应手,编写出更高效、更优质的代码。

二、常用的移除方法大揭秘

(一)splice 方法:强大但需谨慎

在 JavaScript 中,splice 方法可是处理数组的一把 “利器”。它的语法看起来是这样的:array.splice (start, deleteCount, item1, item2,...) 。这里面,start 表示从数组的哪个下标位置开始操作,deleteCount 则明确要删除的元素个数,而后面的 item1、item2 等参数,是在删除操作之后,用来插入新元素的(如果不需要插入新元素,就不用写它们)。比如说,咱们有一个数组 let arr = [10, 20, 30, 40, 50] ,现在想要移除下标为 2 的元素,也就是 30 这个数字,那就可以这么写:运行之后,你会发现控制台输出的数组变成了 [10, 20, 40, 50] ,30 已经被成功移除。而且,如果想要一次性移除多个连续的元素,比如说移除从下标 1 开始的 2 个元素,代码就可以改成 arr.splice (1, 2) ,这样得到的数组就会是 [10, 40, 50] 。不过,使用 splice 方法的时候可得小心,它会直接改变原数组。这意味着,如果你后续的代码还依赖于原数组的初始状态,那就可能会出现意想不到的问题。所以,在使用 splice 之前,一定要确保你清楚地知道它会对数组造成的影响,谨慎操作,才能避免 “踩坑”。

(二)双指针法:高效的原地操作

双指针法,听起来就很巧妙,它可是解决数组元素移除问题的高效策略,尤其是在不希望创建新数组,想要原地修改的情况下,特别管用。原理其实并不复杂,咱们定义两个指针,一个快指针(fast)和一个慢指针(slow)。快指针快速地遍历整个数组,寻找那些不需要被移除的元素;而慢指针呢,就负责指向新数组(也就是移除元素后的数组)的写入位置。用代码示例来说明会更加清晰。假设我们要移除数组 nums 中所有值为 val 的元素,代码可以这样写:在这个过程中,当快指针遇到不等于 val 的元素时,就把这个元素赋值给慢指针指向的位置,然后慢指针向前移动一位,为下一个非移除元素腾出空间。这样,当整个遍历过程结束后,慢指针之前的数组部分,就是移除目标元素后的新数组,而慢指针的值,恰好就是新数组的长度。和 splice 方法相比,双指针法最大的优势在于它的空间复杂度。因为它不需要创建额外的数组来存储结果,直接在原数组上进行操作,所以在处理大规模数组时,能够节省大量的内存空间,让程序运行得更加高效、流畅。

三、实战演练:不同场景下的应用

(一)简单数组移除固定值

咱们先来看看最简单的情况,一个只包含基本数据类型(比如数字)的数组,要移除某个固定的值。假设我们有一个数组 let numbers = [1, 2, 2, 3, 2] ,现在要把其中所有的 2 都移除掉,用 splice 方法可以这样实现:这里为什么要从后往前遍历呢?这是因为如果从前往后遍历,当我们移除一个元素后,数组的长度和下标都会发生变化,后面的元素会往前移,这样就可能会跳过一些需要移除的元素。而从后往前遍历,就可以巧妙地避开这个问题,确保每个符合条件的元素都能被正确移除。运行这段代码后,你会发现控制台输出的数组变成了 [1, 3] ,所有的 2 都已经被成功移除。要是用双指针法来解决这个问题呢,代码就可以写成这样:在这个双指针的实现中,快指针 fast 快速地遍历整个数组,当遇到不等于要移除的值 2 时,就把这个元素赋值给慢指针 slow 指向的位置,然后 slow 指针向前移动一位。最后,通过 slice 方法截取从开头到 slow 指针位置的部分,就得到了移除目标元素后的新数组,输出同样是 [1, 3] 。可以看到,两种方法都能达到目的,只是实现的思路有所不同,在实际编程中,你可以根据具体的场景和需求来选择使用哪种方法。

(二)复杂数组按条件移除

在实际的开发过程中,我们经常会遇到数组里存放的不是简单的数据类型,而是复杂的对象。比如说,有一个数组存放着多个用户的信息,每个用户信息都是一个对象,包含 id、name、age 等属性。现在要根据某个条件,比如移除年龄小于 18 岁的用户信息,这时候该怎么办呢?假设我们有这样一个数组:要移除年龄小于 18 岁的用户,我们可以使用 filter 方法,它会创建一个新的数组,包含所有满足条件的元素:运行之后,你会发现 console.log 输出的数组变成了:只有小红的信息被保留了下来,因为她的年龄大于等于 18 岁。这种方法的好处是它不会改变原数组,原数组 users 依然保持不变,如果你在后续的代码中还需要用到原始的所有用户数据,这一点就非常重要。而且,filter 方法的语法简洁明了,通过一个简单的回调函数就能轻松实现条件筛选,让代码的可读性大大提高。要是不想创建新数组,想要直接在原数组上进行操作,也可以结合 splice 方法来实现:同样是从后往前遍历数组,当发现年龄小于 18 岁的用户对象时,就使用 splice 方法将其从原数组中移除。这样操作之后,原数组 users 就被直接修改了,输出结果为:和之前 filter 方法的结果一样,只是实现的方式不同,一个是创建新数组,一个是原地修改原数组,各有各的适用场景,具体使用哪种,就看你的实际需求啦。

四、避坑指南:容易忽视的要点

在使用上述方法移除数组元素时,有一些容易被忽视的 “坑”,稍不留意,就可能让你的代码出现意想不到的问题。使用 splice 方法时,最常见的错误就是忽略了它会改变原数组这一点。比如说,你在一个循环里使用 splice 移除元素,很可能会因为数组长度和索引的动态变化,导致跳过一些本该移除的元素,或者出现索引越界的错误。另外,splice 方法的参数设置也需要格外小心,一旦搞错了起始位置或删除的数量,结果就会大相径庭。对于双指针法,循环的终止条件是一个关键的易错点。如果是普通的快慢指针,要确保快指针不超出数组的边界,否则就会出现访问不存在的元素的情况,导致程序报错。而在一些特殊的双指针应用,比如相向双指针时,两个指针的交叉、相遇条件都得仔细斟酌,稍有不慎,就可能陷入死循环或者得到错误的结果。为了避免这些错误,建议在编写代码前,先在纸上或者脑海里模拟一遍算法的执行过程,理清每个步骤中数组的变化、指针的移动。调试代码时,多打印出数组的中间状态和指针的值,这样能帮助你更直观地看到代码的执行流程,及时发现问题所在。同时,多参考一些经典的代码示例,学习他人的经验,也是提升代码质量、减少错误的有效途径。只要在实践中不断积累经验,这些 “坑” 都将不再是阻碍你编程的难题。

五、总结与拓展

经过前面的深入探讨,我们已经熟练掌握了多种从数组中移除元素的方法,每种方法都有其独特的优势和适用场景。splice 方法操作灵活,能轻松应对各种复杂的删除和插入需求,但要特别留意它对原数组的修改;双指针法高效且节省空间,在处理大规模数据时表现卓越,不过需要仔细把控指针的移动和边界条件。在实际编程中,遇到简单的数组元素移除问题,若不担心原数组被改变,splice 方法可以快速解决;若追求高效的原地操作,双指针法无疑是首选。而对于复杂数组,根据特定条件筛选移除元素时,filter 方法简洁直观,能在不改动原数组的基础上得到满足条件的新数组,splice 方法结合合适的遍历顺序同样能实现原地修改。数组的世界丰富多彩,移除元素只是其中的一个小挑战。希望大家在今后的编程学习和实践中,多多运用这些方法,不断积累经验。同时,数组还有许多其他有趣且实用的操作,比如排序、查找等,它们在数据处理、算法实现中都有着举足轻重的地位。不妨进一步探索这些知识,全面提升自己对数组的掌控能力,让编程之路更加顺畅,编写出更加高效、优雅的代码。